在"双碳"战略与全球能源转型的双重驱动下,海上光伏作为"海洋经济+新能源"的交叉领域,正经历从技术验证到规模化开发的关键跨越。这场变革不仅开辟了新能源开发的新战场,更催生出"光伏+海洋"的复合发展范式。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

一、海上光伏行业市场发展现状分析

(一)工程技术体系的跨越式发展

海上光伏技术呈现"浮体结构+抗腐蚀材料+智能运维"的三维突破。浮体平台从传统钢制结构向高密度聚乙烯、混凝土等新型材料升级,既降低造价又提升耐久性;光伏组件通过双面发电、柔性设计等技术,实现与波浪环境的动态适配;智能运维系统集成无人机巡检、水下机器人清洗等功能,使运维效率大幅提升。这些技术突破既推动发电成本下降,又催生"光伏+渔业""光伏+制氢"等复合开发模式。

(二)市场参与者的差异化演进

市场呈现"能源企业主导+跨界玩家入局"的多元格局。传统能源企业依托海洋工程经验占据先发优势,光伏制造商通过组件定制化实现技术适配,而港口集团、渔业企业则通过资源整合探索"光伏+产业"的融合模式。竞争焦点从"单机效率"转向"系统集成能力",企业通过构建浮体平台标准化体系、建立海洋环境适应性数据库等方式强化核心竞争力。

(三)政策体系构建发展框架

全球主要经济体将海上光伏纳入海洋经济发展战略。中国实施"海上光伏开发建设指南",明确用海审批、生态保护等关键环节;欧盟启动"蓝色能源计划",提供专项补贴支持漂浮式光伏项目;日本通过《海洋基本计划》将海上光伏纳入可再生能源发展目标。这些政策不仅提供资金支持,更通过海域使用许可、并网标准等机制构建行业准入规则。

(一)全球市场的区域化特征

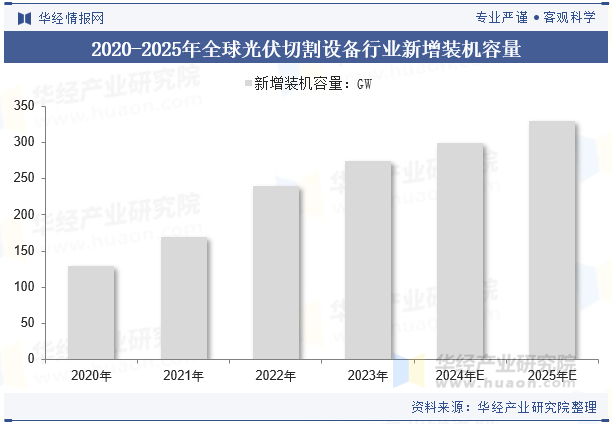

全球海上光伏市场呈现"东南亚潜力区+欧洲成熟区+中国引领区"的三极格局。东南亚国家依托海岸线资源与电力需求形成开发热潮,欧洲国家通过"光伏+水产养殖"模式实现环境效益与经济效益双赢,而中国凭借技术突破与产业集群优势成为全球最大增量市场。应用场景从近海试验向深远海拓展,技术融合催生"光伏+波浪能""光伏+海上风电"等立体开发方案。根据中研普华产业研究院发布的《》显示:

(二)中国市场的战略纵深

中国海上光伏市场在政策引导与产业协同的双重驱动下快速扩容。政策端通过"竞配机制""财政补贴"等方式推动项目落地,产业端则依托长三角、珠三角的装备制造能力形成完整产业链。典型区域如山东半岛,其"光伏+渔业"项目实现单位海域产值提升;江苏如东县通过"光伏+制氢"模式构建起绿氢供应体系。企业创新模式从"设备供应"向"系统集成"转型,如中国电建推出"交钥匙工程"模式,提供从设计到运维的全周期服务。

(一)技术融合创造新开发场景

随着"海洋立体开发"理念落地,海上光伏将与风电、氢能、渔业形成多能互补系统。数字孪生技术构建起虚拟海洋环境模型,通过模拟不同海域的光照、波浪条件,优化浮体平台设计方案;人工智能算法实现发电量预测与设备健康管理,使运维决策从"被动响应"转向"主动预防"。在材料领域,透明导电薄膜、自清洁涂层等创新,既提升组件透光率又降低维护成本。

(二)全球化协作与标准共建

海上光伏的全球化特征日益显著,跨国研发联盟成为技术突破的重要载体。企业需建立全球项目网络,理解本地政策与生态要求,针对不同海域开发定制化解决方案。例如,面向东南亚市场推广抗台风浮体结构,针对北欧海域设计耐冰载光伏阵列。这种全球化布局不仅拓展市场空间,更推动技术标准的国际互认。

(三)生态保护与可持续发展的平衡

海洋生态保护成为行业发展的核心约束条件,企业通过环境影响评估(EIA)优化项目布局,采用人工鱼礁、生态廊道等措施修复海域生态。绿色制造认证成为市场准入的重要门槛,欧盟新规要求光伏组件制造商披露碳足迹,倒逼企业开发低碳工艺。这种趋势不仅改变设备设计逻辑,更推动全产业链向循环经济转型。

中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《》。