2025年中国造船业:绿色化与智能化

作为现代综合性产业,以船舶制造为核心,为水上交通、海洋开发、能源运输及国防建设提供关键技术装备。其产业链覆盖科研设计、总装建造、配套设备、维修服务及船舶拆解回收等环节,形成完整的产业闭环。作为劳动、资金、技术密集型产业,造船业对机电、钢铁、化工等上游产业具有显著带动作用,同时为航运、海洋资源勘采等下游领域提供基础支撑。

一、行业现状:规模领先与结构优化并存

1. 全球市场主导地位巩固

中国造船业已连续多年占据全球市场份额首位,2025年三大指标(完工量、新接订单量、手持订单量)全球占比均超50%,在散货船、油轮等传统船型领域形成绝对优势。头部企业通过资源整合与技术升级,形成“船舶集团+民营船企+地方造船”的多元化竞争格局,其中中国船舶集团成为全球最大造船上市公司,手持订单量占全球18%,生产排期延伸至2029年。

2. 高端化转型取得突破

行业产品结构从低附加值船型向高技术领域延伸。LNG运输船、超大型集装箱船、特种工程船等高端船型订单占比显著提升,2025年LNG船接单量同比增长67%,市场份额突破35%。国产大型邮轮年产能达2艘,纯电动船、氢燃料电池船等新能源船舶实现商业化交付,标志着中国造船业在绿色动力领域进入全球第一梯队。

二、发展前景预测:绿色智能与全球化布局

据中研普华产业研究院显示;

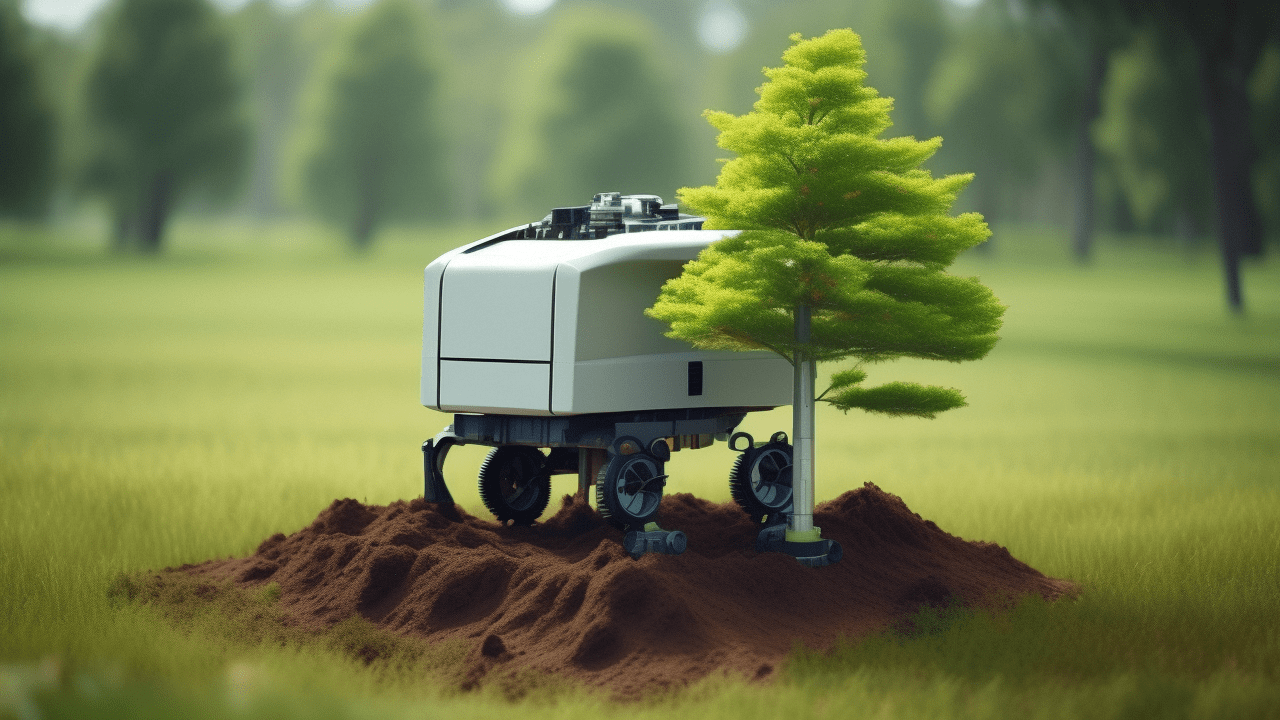

1. 绿色化成为核心方向

国际海事组织(IMO)2050年减排目标倒逼行业转型,2025年全球替代燃料船舶订单占比达62%,中国船企在甲醇动力、氨燃料等零碳技术领域实现商业化突破。预计到2030年,绿色船舶市场规模将达800亿美元,LNG动力船舶占比提升至15%,船用碳捕集系统、废气处理装置等配套产业迎来爆发期。

2. 智能化重塑产业生态

智能船舶进入规模化应用阶段,2025年中国智能船舶市场规模达463亿元,2027年将突破736亿元。功能模块从单一系统(如智能机舱、智能能效)向多系统协同(智能集成平台)演进,日本、韩国已开展无人船试验,中国“智飞”号等智能船舶完成海上测试,数字孪生技术贯穿设计、建造、运维全生命周期。

3. 全球化布局加速

头部企业通过海外研发中心与生产基地优化资源配置:

技术合作:与欧洲船企联合开发氢燃料推进系统,引进日韩高端配套设备制造技术;

市场拓展:依托“一带一路”倡议,在东南亚、中东建设修船基地,输出中国标准;

供应链安全:建立关键材料(如高端船用钢板)战略储备机制,降低地缘政治风险。

1. 核心投资领域

绿色动力系统:LNG储罐、氢燃料电池、氨燃料发动机等零碳技术研发;

智能装备:智能航行系统、数字孪生平台、工业互联网基础设施;

高端配套:船用碳纤维复合材料、低速柴油机、导航通信设备国产化;

拆解回收:绿色拆船工艺、废旧钢材再生利用产业链。

2. 风险防控策略

政策风险:关注欧盟碳边境调节机制(CBAM)对传统燃油船出口的影响,提前布局零碳船型;

技术迭代:加大人工智能、大数据在船舶设计中的应用,缩短技术追赶周期;

供应链安全:与钢铁企业签订长期协议,建立关键材料双源供应体系;

市场竞争:避免低端产能重复建设,聚焦细分市场(如汽车运输船、风电安装船)形成差异化优势。

3. 区域投资选择

长三角:优先投资LNG船产业链、智能船舶研发;

环渤海:布局邮轮内饰、海洋工程装备;

珠三角:聚焦智能系统集成、新能源船舶动力总成;

中西部:发展船舶配套产业(如内河船舶电池、甲醇燃料储罐)。

结论:从“规模领先”到“价值引领”

2025年中国造船业正站在从“大”到“强”的关键转折点。绿色化与智能化不仅是技术革命,更是产业价值链重构的契机。投资者需把握“双碳”战略与数字经济的双重机遇,通过技术创新、全球化布局与细分市场深耕,推动中国造船业在全球价值链中持续攀升,最终实现从“跟随者”到“引领者”的历史性跨越。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。