在海洋经济与数字技术深度融合的当下,水下机器人作为探索与利用海洋的核心工具,正经历着从技术追赶向自主创新的历史性跨越。中国水下机器人产业历经半个世纪发展,已形成覆盖设计、制造、应用的完整产业体系,并在深海探测、资源开发、环境保护等领域展现出强劲的发展动能。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

一、水下机器人行业市场现状分析

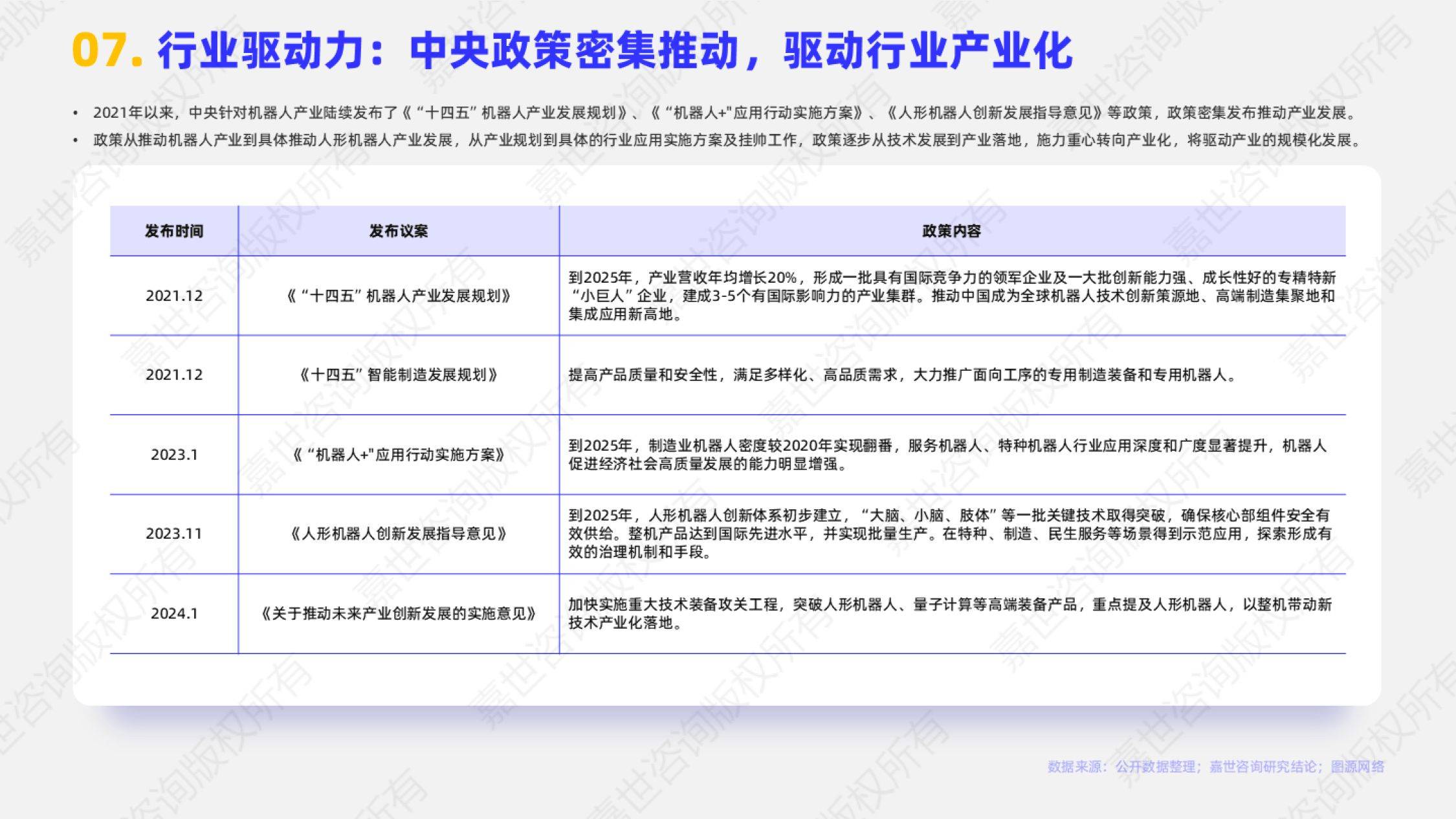

(一)政策驱动下的高端化转型

国家战略层面的顶层设计为行业升级指明方向,通过专项政策工具推动产业链向价值链高端攀升。沿海省份设立海洋经济示范区,吸引企业集聚发展,形成完整的产业链体系。区域协同创新机制有效促进技术扩散,部分领域已突破关键技术瓶颈,实现从跟跑到并跑的跨越。

(二)关键技术的自主化突破

在核心技术领域,国内企业通过长期攻关实现系列突破。自主式水下航行器实现深潜,核心部件国产化率显著提升,成功应用于深海资源开发工程。消费级市场占据全球重要份额,其产品以高性价比和用户体验优势,拓展教育娱乐等新兴场景。在材料科学领域,耐压舱体、固态电池等创新应用,使设备续航时间大幅延长,适应深海高压、低温等极端环境。

(三)应用场景的多元化拓展

水下机器人应用领域持续拓宽,形成传统领域升级与新兴场景培育并行的格局。在海洋工程领域,设备承担海底管线检测、海上风电设施检修等任务,降低人工操作风险,提升作业效率。水产养殖领域,设备实时监测水质参数,帮助养殖户及时调整养殖环境。在科学研究领域,设备助力深海地貌测绘、生态系统监测,为海洋科学提供数据支撑。此外,设备在环保领域的海洋垃圾清理、应急救援中的水下搜索等场景中发挥独特作用,展现出广泛的社会价值。

(一)细分市场的结构性增长

市场需求呈现多元化特征,海洋工程领域是最大应用市场,深海矿产开采、可燃冰勘探等活动推动大型作业型机器人需求增长。水产养殖领域占比显著,设备通过水质监测、鱼群追踪等功能,助力智慧渔业发展。消费级市场增长迅猛,千元级便携产品年销量突破十万台,教育娱乐领域成为新增长点。

根据中研普华产业研究院发布的《》显示:

(二)国产替代的加速推进

在政策引导与市场需求的双重驱动下,国产设备在核心部件国产化率上取得显著进展。上游环节,单片机、推进器、声呐等硬件国产化率大幅提升,成本显著下降。惯性导航传感器精度达到国际领先水平。中游制造环节,企业分化为消费级与工业级两大阵营,消费级市场聚焦用户体验与性价比;工业级市场则由龙头企业主导,提供定制化解决方案。头部企业通过技术储备与生态布局巩固优势,提升行业话语权。

(三)全球化布局的深度拓展

中国水下机器人企业通过"技术输出+本地化运营"模式,在全球市场占据重要地位。本土企业通过"技术引进+自主创新"缩短差距。国际合作与标准制定成为竞争新焦点,中国积极参与国际海底管理局规则制定,推动深海资源开发权益分配;企业加入国际机器人联合会,提升中国企业在全球产业链中的地位。

(一)先进制程的范式革新

人工智能、5G通信、仿生学等技术深度融合,推动水下机器人向智能化、自主化方向发展。AI算法的引入显著提升环境感知与决策能力,通过深度学习实现海底地貌实时建模与目标识别。5G通信突破水下数据传输延迟瓶颈,支持多机器人协同作业。仿生技术优化流体力学设计,降低能耗并提升机动性。集群协作技术通过多机器人协同,完成单一设备难以胜任的任务。

(二)异构集成的生态重构

水下机器人将更注重与通信技术、物联网、先进材料等跨学科技术的融合创新。在太空模拟领域,其高压环境适应能力可为深空探测装备研发提供测试平台;在智慧港口建设中,承担水下设施巡检与应急救援任务;在文旅领域,与VR技术结合打造沉浸式海洋馆。此外,区块链技术应用于深海数据确权交易,为行业创新提供技术支持。

(三)绿色制造的体系创新

在"双碳"目标驱动下,水下机器人产业正加速构建绿色制造体系。环保型机器人领域领先,通过AI识别系统,将海洋塑料打捞效率大幅提升。国内企业研发水下清淤机器人,实现"人不下井、水不断流、泥不落地"的不停产清淤目标,作业时间缩减,现场作业人员减少。政策层面将扩大碳排放权交易市场覆盖范围,推动行业向绿色化方向发展。

中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《》。