在乡村振兴战略与城乡消费升级的双重驱动下,乡村旅游已从传统的农家乐模式演变为融合文化体验、生态保护与产业联动的综合性经济形态。中国作为全球最具潜力的乡村旅游市场,正经历从"资源开发"到"价值创造"的深刻转型。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

一、乡村旅游行业市场发展现状分析

(一)政策体系构建融合发展框架

中国乡村旅游政策呈现"规划引领+标准建设+生态保护"的三维架构:以《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》为纲领,配套《关于促进乡村旅游可持续发展的指导意见》等专项政策,形成覆盖资源保护、设施建设、服务提升的全链条支持体系。值得关注的是,2025年《乡村旅游服务质量等级划分与评定》的修订,首次建立基于文化体验、生态维护等维度的评价体系,为行业规范化发展提供技术基准。

(二)文化创新突破同质化瓶颈

核心资源开发形成三大路径:非遗活化通过沉浸式剧场、手作体验等形式,实现传统技艺当代转化;农耕文明展示依托数字技术重建历史场景,增强游客参与感;民俗节庆创新结合现代艺术表达,打造具有传播力的文化IP。更值得关注的是,区块链技术在文化版权保护中的应用,为乡村原创内容提供全生命周期管理方案,标志着行业进入"文化赋能"时代。

(三)市场需求呈现品质化特征

消费需求形成差异化路径:城市中产阶层偏好深度文化体验,推动非遗研学、古村探秘等主题产品市场扩容;年轻群体注重社交属性与个性化表达,催生乡村民宿、艺术营地等新兴业态;家庭客群则需求亲子互动与自然教育,带动农耕体验、生态采摘等场景化服务需求增长。这种分层需求格局既保障了市场活力,又催生了"基础观光普及、深度体验突破、文化共创萌芽"的良性互动。

(一)总量扩张与质量提升协同推进

市场扩容呈现多维度特征:政策红利带动行业覆盖面扩展,技术进步催生产品品类创新,消费升级打开高端市场空间。随着全国性乡村旅游精品线路加速落地,长三角、珠三角等地区形成跨区域旅游走廊,构建起覆盖文化体验、生态休闲、康养度假的立体产品网络。同时,跨界合作与生态延伸持续涌现,如与文创企业联名推出非遗手作套装、与电商平台实现农产品溯源系统打通,为市场注入新动能。

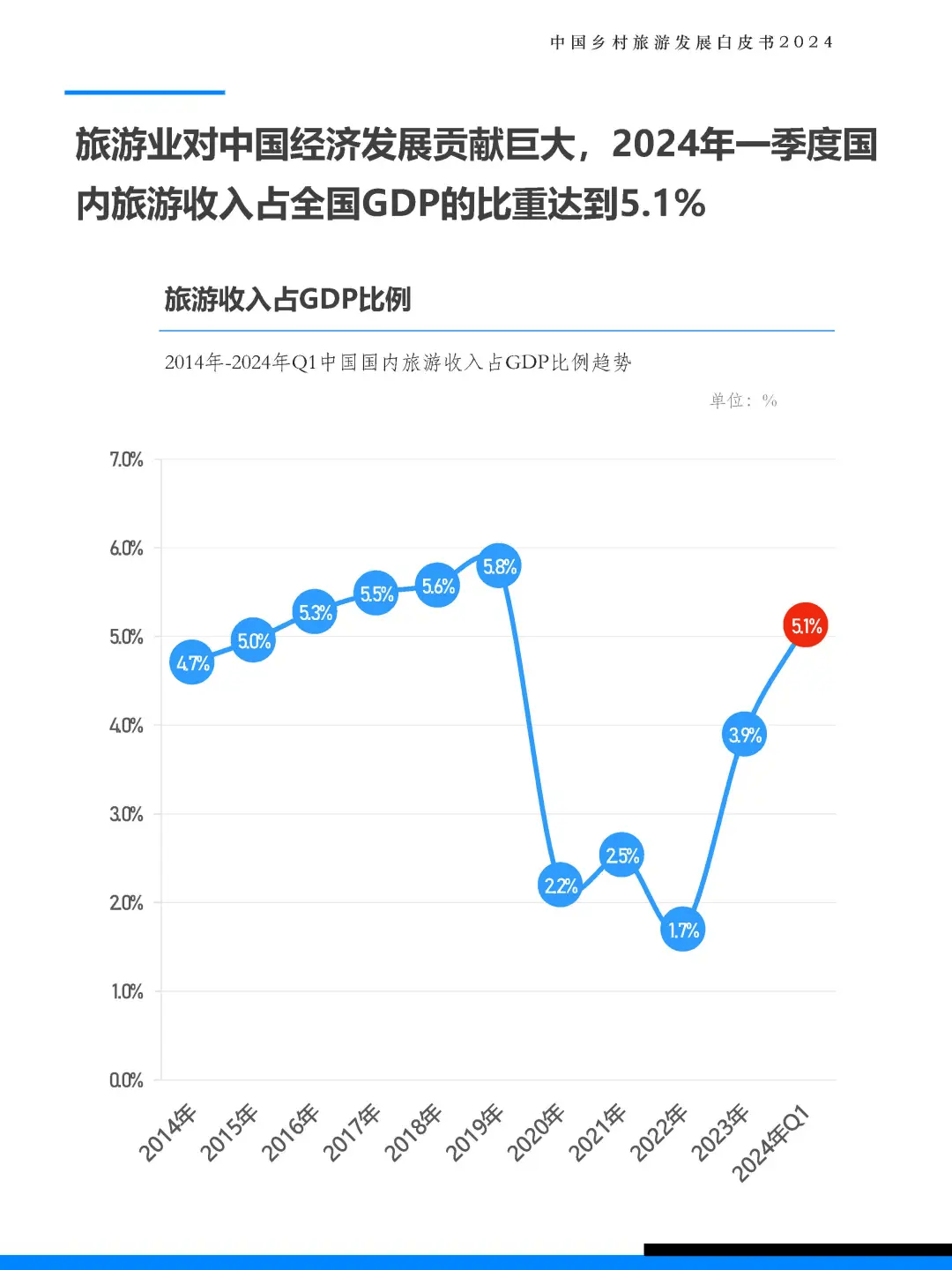

根据中研普华产业研究院发布的《》显示:

(二)区域发展形成特色化竞争格局

区域市场呈现差异化发展态势:东部沿海地区依托文化资源禀赋,在高端民宿、艺术乡村建设方面形成先发优势;中西部地区则依托自然景观与民俗文化,通过规模化开发占据大众市场。值得关注的是,浙江、云南等省份形成乡村旅游创新发展示范区,推动"旅游+农业+文化"深度融合,形成"资源开发-产品创新-品牌塑造"完整生态。

(三)产业链整合催生新商业模式

乡村旅游产业链从单一接待服务向全周期价值延伸:前端形成文化挖掘、创意设计等专业服务集群;中端涌现出智慧旅游平台开发、沉浸式体验项目运营等新兴业态;后端则与农产品加工、健康养老深度融合。某头部企业打造的"民宿+非遗工坊+生态农场"生态,正是产业链价值延伸的典型案例,通过游客行为数据沉淀实现精准营销与持续服务。

(一)技术创新重塑旅游体验范式

数字技术与乡村旅游的融合将催生革命性变革:基于AR技术的场景复原,可实现历史建筑数字化重生;物联网技术在环境监测中的应用,使游客实时获取空气质量、土壤湿度等生态数据。更值得期待的是,元宇宙技术在虚拟旅游中的集成,未来或可实现线上文化体验与线下实体场景的无缝衔接,彻底改变传统游览模式。

(二)市场细分催生垂直场景生态

行业正在经历从"资源竞争"到"场景竞争"的转型:康养场景催生结合中医理疗、森林浴的疗愈之旅;教育场景推动农耕文化研学、自然观察项目发展;艺术场景则需求乡村艺术节、雕塑公园等专业化服务。这种场景细分将推动行业形成"大众观光、深度体验、文化共创"三级生态体系。

(三)国际合作构建全球文化网络

中国乡村旅游企业正在经历从"本土运营"到"全球叙事"的角色转变:通过参与世界旅游联盟(WTA)平台建设,推动中国乡村发展模式走向世界;在海外设立文化体验中心,展示传统村落保护与活化利用的中国方案。更深远的影响在于,中国主导的乡村旅游国际标准制定,正在重塑全球乡村发展话语体系,为发展中国家乡村振兴提供新路径。

中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《》。